Общество

TikTok депрессия и гламурная тревожность: как соцсеть превращает психологию в токсичный тренд

- Ирина Орлонская

- Тема: Психология

Сегодня психология перестала быть исключительно научной дисциплиной — она превратилась в элемент массового контента. Лента соцсетей пестрит видео, где каждый второй ролик открывается фразой «по данным нейроисследований…», хотя на деле это обычные TikTok-видео, обещающие за 40 секунд «перезагрузить сознание» и провести «ментальный детокс» без единого доказательства. Информирует портал ВордЮ.

Клиповая депрессия и гламурная тревожность: TikTok превращает психологию в токсичный тренд

Психология перестала быть сугубо академической наукой — сегодня она превратилась в вирусный тренд. В TikTok и Instagram каждый второй ролик начинается со слов «по данным нейроисследований…», хотя чаще всего за этой формулой скрываются короткие видео, обещающие «очистить сознание» или «перезагрузить мозг» за сорок секунд.

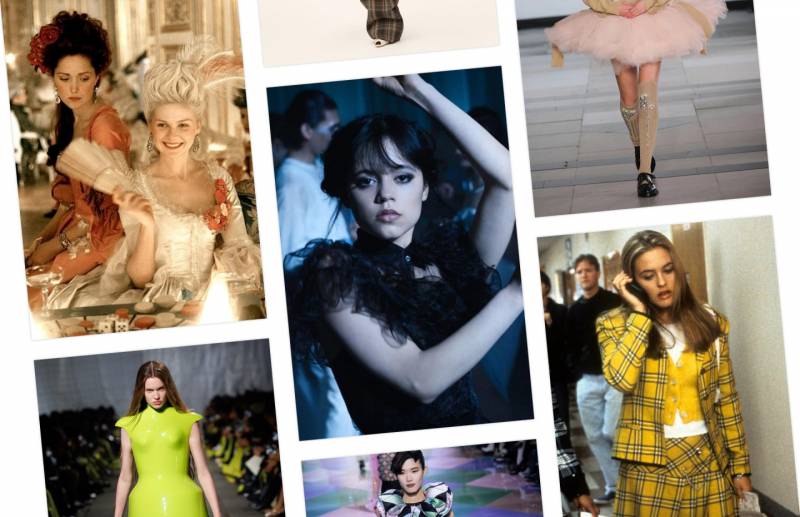

Современная культура потребления «легкого контента» делает работу с психикой частью визуального лайфстайла — красивой, гламурной и, увы, поверхностной. За этим «когнитивным глянцем» прячутся опасные искажения, превращающие психотерапию в модный атрибут, а не в инструмент помощи.

Кто чаще попадает в ловушку «инста-психологии»

-

женщины 25–40 лет, увлеченные темами self-care и wellness;

-

люди с выученной беспомощностью, ищущие контроль над собой;

-

специалисты с профессиональным выгоранием, которые хотят найти причину, почему им больше ничего не хочется.

Причина популярности псевдопсихологов проста: у большинства россиян нет привычки регулярного «ментального чекапа». Мы объясняем тревожность и апатию усталостью, а не симптомами. При этом соцсети подают всё в формате «у тебя просто травма» или «это СДВГ, смирись» — просто, эффектно и без боли.

Пользователю не нужно думать — ему достаточно услышать диагноз, который кажется объяснением. Так формируется зависимость от мгновенных «ментальных советов», не имеющих под собой научной основы.

3 главных мифа о мозге, которые распространил TikTok

Миф 1. «Dopamine detox» или перезагрузка мозга от удовольствий

Идея, что можно «отдохнуть» от дофамина, отказавшись на день от еды, соцсетей и общения, — красивая, но ненаучная. Дофамин не «гормон удовольствия», а нейромедиатор мотивации: он помогает нам двигаться к цели и учиться. Его выработка связана не с лишением, а с процессом достижения. Гораздо полезнее выстроить здоровую систему поощрений и осознанных усилий, чем устраивать «мозговой детокс».

Миф 2. «У меня СДВГ — просто я не могу сосредоточиться»

TikTok породил эпидемию самодиагностики: каждый третий взрослый уверен, что у него СДВГ. Чаще всего это не нейроразвитие, а последствия хронического стресса, цифровой перегрузки (в день мозг обрабатывает до 74 ГБ данных!) и недосыпа. Настоящий СДВГ требует клинической диагностики, а не просмотра роликов с чек-листами.

Миф 3. «Я — эмпат / тревожный / избегающий, и это мой тип»

Поп-психология свела сложный внутренний мир к трем «стилям привязанности» и пяти «типам личности». Это удобно, но лишает возможности меняться. Мозг не фиксирован — он способен адаптироваться и перестраиваться. Настоящая психология помогает развивать гибкость, а не укреплять чувство фатализма.

Опасные советы, которые звучат убедительно, но вредят

-

«Если тяжело вставать — это ПТСР, увольняйтесь». Иногда причина банальна: недосып, анемия или депрессия.

-

«Если не хотите общаться — вы интроверт». В действительности это может быть симптом социальной тревожности.

-

«СДВГ — суперсила». Это расстройство, требующее лечения, а не романтизации.

-

«Тревога — оттого, что вы не живете в моменте». Хроническая тревожность — это биохимия, а не философия.

Как отличить настоящего психолога от «TikTok-гуру»

Профессиональная психотерапия:

-

основана на индивидуальном подходе и сборе анамнеза;

-

следует этическим стандартам и супервизии;

-

ищет глубинные причины, а не симптомы;

-

опирается на доказательную базу.

TikTok-психология:

-

строится на трендах и мемах;

-

не требует образования;

-

предлагает универсальные советы «для всех»;

-

направлена на мгновенное снижение тревоги, а не на решение проблемы.

В России сфера «инфо-психологии» не регулируется: любой блогер может объявить себя «ментальным коучем» или «экспертом по травмам». И это главный риск — за советами из рилсов не стоит ни ответственности, ни результата.

Как фильтровать советы «для мозга»

-

Проверяйте автора: есть ли у него профиль в научной среде, а не просто 300 тысяч подписчиков и марафоны по донату.

-

Изучайте не диагнозы, а свои состояния.

-

Используйте технологии разумно: онлайн-чек-ап может помочь понять, к какому специалисту стоит обратиться.

-

Не романтизируйте страдания: боль не делает нас глубже, она делает нас уязвимее.

Мозг — не лента TikTok. Ему не нужны лайки и марафоны, ему нужен отдых, питание, стабильность и забота. Ментальное здоровье невозможно «прокачать» за пять дней, но можно научиться вовремя останавливаться, чтобы не позволить выгоранию или тревоге взять верх.

И, пожалуй, главный вывод — быть честным с собой гораздо полезнее, чем искать спасение в очередном трендовом рилсе.