— Тебя часто называют «Русский Бэнкси», ты же, в свою очередь, себя таковым не считаешь, и придерживаешься никнейма «Паша 183». С именем понятно, а что означают цифры «183»?

– Да появилась вот газетная утка – «Русский Бэнкси». Сейчас я уже спокойно отношусь к этому сравнению. Но вот изначально… Представь, ты занимаешься чем-то четырнадцать лет, – а твою работу начинают сравнивать с каким-то еще автором, «они так похожи», «русская копия» и т.д. Мало приятного.

А по поводу цифр, сколько себя помню, постоянно сталкиваюсь с этой «тройкой». Даже сейчас у меня в кармане две проходки в метро – и на каждой из них эта цифра.

А в мобильном телефоне около двадцати номеров начинающихся на «183». Номер моего компьютера – все те же цифры. В итоге я обнаружил, что родился 11.08.1983.

Ну и решил, чего судьбе-злодейке сопротивляться? И сделал эти цифры своим никнеймом, коль уж они меня так преследуют.

– По всему миру тысячи талантливых художников косят под Бэнкси. Но почему именно тебя специалисты и критики сравнили со скандально известным британским художником?

– Когда я только начинал рисовать, у меня совершенно не было денег. Я мог купить лишь банку белой и банку черной краски – когда покупал, когда крал.

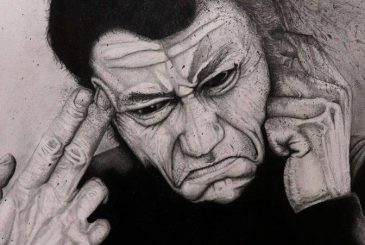

Короче, рисовал тем, что было и работы получались двухцветные. И мне это понравилось. И стилистика, и техника там сама очень интересная.

Черно-белая стилистика близка по восприятию к трафарету, который тоже в основном делается в два цвета. Бэнкси в основном создает трафареты, я просто рисую от руки – но получается, что стилистики наши совпадают.

– Многие твои инсталляции кажутся довольно дорогостоящими. У уличного художника в России есть неплохие возможности заработать?

– Вообще в нашей стране до настоящего времени, стрит-арт редко рассматривался как искусство. В Европе — иначе, реакция на любой новый проект мгновенная. Они ждут нового, вне рамок повседневного. Удивительно, но факт — в Европе люди реагируют гораздо эмоциональнее и сердечнее, мы созвучны…. Они новой работы даже еще не видели – просто где-то прочитали и сразу хотят ее видеть.

У нас же народ часто с недоверием реагируют на стрит-арт проекты, потому что мыслят совершенно другими форматами. Ищут подвох, проплату, негатив, то есть политику. Теряют суть. Им, наверно, ближе оголенные «звезды» однодневки или Киркоров, там не надо задумываться, все привычно. Впрочем, достаточно посмотреть на наше ТВ, чтобы понять какой вкус они воспитывают у зрителя – криминал-дом-камеди-клаб.

Такой зритель воспринимает только то, что создано в формате «ящика» — обязательно должна быть какая-то пошлость, дурь, черный юмор приправленный матерком. Вот на это он реагирует гораздо активнее, нежели на что-то доброе, забавное и интересное.

Часто мне предоставляют место под мои работы и готовы платить за реализацию любой моей идеи, в таких случаях я делаю то что хочу, либо отказываюсь, если это противоречит моим желаниям и принципам. Я с не вероятной осторожностью отношусь к любым предложениям в которых участвуют деньги, потому как знаю куда они уводят. И все что я делаю, по возможности оплачиваю сам. Мне так спокойнее.

Размер таланта и рамки дозволенного

– Как только твое творчество распространилось в сети, блогосфера начала спорить: это вандализм или искусство? Что скажешь по этому поводу?

– Считаю, что вандализм – это своего рода искусство, некий способ самовыражения. Я и сам начинал с граффити в чистом виде – а это фактически и есть вандализм. То есть, для меня это было преодолением устоявшихся рамок. Например, мы все ездим в метро, а ты никогда не замечала, как люди ведут себя в вагонах, их взгляд: «Не подходи, убью!»? Для меня лично это показатель зажатости человека.

А в уличном искусстве можно выйти за рамки дозволенного, ты можешь «сказать» на улице, что ты не можешь произнести вслух в том же поезде метро.

"Черно-белая стилистика близка по восприятию к трафарету, который тоже в основном делается в два цвета. Бэнкси в основном создает трафареты, я просто рисую от руки – но получается, что стилистики наши совпадают"

Зато можешь оставить там послание – и на утро его прочтет каждый. Это преодоление запретов, выход за рамки, границы. На мой взгляд, вандализм – это борьба с сами собой, борьба с комплексами и с внешним давлением – с этого начинают все, кто занимается стрит-артом. И преодолев однажды себя, ты сможешь не только говорить в слух все что необходимо сказать, но и вряд ли найдется то что в тебе это остановит, разве что встреча с архангелом.

"То остервенение, с которым наши граждане толкают двери в метро – напоминает остервенение, с которым наши пенсионеры клюками боролись с ОМОНом. Так появилась картинка: двери – щиты ОМОНа"

Тяжело четко обозначить искусство это или нет. Вопрос сам по себе скользкий, и дать конкретный ответ на него, пожалуй, невозможно.

Любое проявление своего внутреннего мира – это и есть, я считаю, искусство.

– А как ты относишься к рисункам на памятниках архитектуры?

– У меня есть четыре непоколебимых правила.

Я не трогаю церкви.

Как человек православный, я очень уважаю церковь, и все что с ней связано.

Я не трогаю людей…

Не удивляйся: есть и такие гнусные персонажи, которые умудряются рисовать на спящих бомжах. Это уже, на мой взгляд, хамство и зверство.

Я не трогаю памятники архитектуры.

Когда я, например, прохожу мимо памятника Пушкину – просто дышать боюсь. Или Медный всадник, перед которым я чуть ли не на колени встал, когда его увидел впервые.

Кстати, в вестибюлях Московского метро я тоже не оставляю следов – принципиально. Потому что считаю, что метро хранит в себе необычайную атмосферу настоящей Москвы, которую трогать нельзя.

Во всяком случае, мне.

Россия как стеклянный дом

– В начале марта, в Амстердаме состоялся фестиваль «Добро пожаловать назад, Путин!». Ты принял в нем участие со своим проектом «Правда, на правду» (изображение штурмовиков на стеклянных дверях). Какая идея лежала в его основе? Как реагировала общественность?

– Идея пришла спонтанно – я ехал в метро и слушал трек группы ДДТ «Правда на правду». Перед «выходом» из подземки застыл – как же много людей проходят через эти двери.

Тут осенило: двери напоминают щиты омоновцев.

То остервенение, с которым наши граждане толкают двери в метро – напоминает остервенение, с которым наши пенсионеры клюками боролись с ОМОНом.

Так появилась картинка: двери – щиты ОМОНа.

Изначально я хотел сделать только щиты, но потом решил, что было бы гораздо интереснее «поставить» на двери и самих омоновцев.

Чтобы люди с тем же самым запалом, с которым отталкивают двери, проходили и через этих омоновцев. Потому что мне показалось это очень символичным.

Само название «Правда на правду» – брат на брата. Люди идут друг на друга, потому что их довели вот до такого состояния. Причем там неважно из-за чего люди столкнулись. Тут как и в метро у каждого свое и все на пределе.

– Бэнкси, как известно, убежденный политический активист. Тут вы тоже похожи?

– Бэнкси не такой уж рьяный политический активист, на мой взгляд, он, скорее сатирик. А вот что касается меня, я иногда показываю что созерцаю, последние два-три года, мой родной город Москва мне напоминает дурдом. То, что я вижу в Интернете, по телевизору, происходящее на улице – с одной стороны напоминает «Пир во время чумы», с другой – обычный рынок, отношения у людей исключительно рыночные.

Сейчас основная задача человечества – выжить.

Моя подруга больна ДЦП, она работает детским психологом и получает восемь тысяч рублей. У нее частичный паралич, она плохо ходит, с трудом работает правая рука. Она выросла на добрых советских книжках. Выросла замечательным человеком. Выросла на прошлом, но попала в сегодня. Это ж полная катастрофа.

В этом мы созвучны – то, что я сейчас вижу, вызывает отвращение, хочется уйти в прошлое. Где было еще что-то доброе, светлое.

Сейчас вверх берет наглость, агрессивность, даже юмор стал агрессивным. А культурой никто не занимается – меня это расстраивает.

В наше время появилась прогрессирующая порода людей, близких к уличной дворняжке: серые в душе, голодные, и с вечными мыслями о своем пузе. Все!

– Фотографии с твоими работами разошлись по интернету. Не вызывало ли это внимания со стороны властей, и полиции?

– В 2005 году меня пытались найти за фильм, он назывался «Сказка про Аленку 2005». Мне пришлось уехать из Москвы. Со временем, это дело замяли. Но теперь когда меня спрашивают, почему я все время прячу лицо под маской – думаю ответ очевиден.

Что бы избежать подобных историй.

– Не секрет, что ты свободно идешь на контакт с зарубежной прессой и практически игнорируешь российскую. Почему?

– Вспоминаю старое интервью Виктора Цоя, когда на вопрос корреспондента «почему вы не общаетесь с прессой?», он ответил, что наша пресса не обладает тем уровнем, чтобы можно было дать интервью, а потом без стыда его прочесть.

Я даю интервью в исключительных случаях – когда я полностью уверен в интервьюере и когда ему целиком доверяю. Если я совершенно спокоен, что в итоге мои слова дойдут до читателя, что их не переврут, и не обратят против меня же самого – тогда я свободно иду на контакт.