Праздники и приметы

Что можно и нельзя делать в народный праздник 20 июля 2025 года по приметам

- Анастасия Андреева

- Тема: Народные приметы Народный праздник Праздники

Порой мы возвращаемся к старинным приметам и традициям, которые наделяют определённые даты особым смыслом и служат ориентиром в важных жизненных выборах. Сегодня наш взгляд обращён к приметам и обычаям, связанным с 20 июля 2025 года. В этой статье мы рассмотрим, чего лучше избегать в этот день и какие поступки принесут пользу и удачу.

Народные приметы и праздники 20 июля 2025 года.

Середина июля — не просто время высоких колосьев и шумных полей. 20 июля — день, когда в народном календаре сходятся две важнейшие фигуры — преподобная Евфросиния Московская и Авдотья Сеногнойка, женщина-символ земли, урожая и терпеливого труда.

Евфросиния, дочь князя Дмитрия Суздальского, вошла в историю как одна из самых деятельных и сострадательных московских княгинь. Её путь — пример духовного подвига в мирской жизни. Она прославилась своей щедростью, собирала средства на возведение храмов, помогала бедным и сирым. Благодаря её стараниям в столице появилось немало монастырей и церквей, а её милосердие и строгость стали примером для многих поколений.

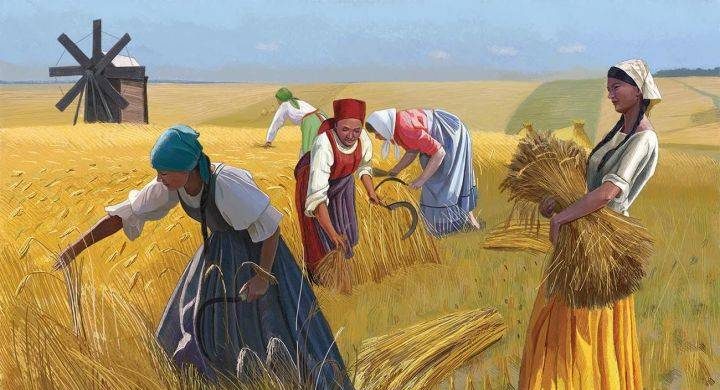

Параллельно с церковным почитанием, этот день чтится и в народной традиции — как праздник Авдотьи Сеногнойки, прозванной в народе «Сенной девой». Её считали покровительницей всех, кто связан с полем, хлебом и жатвой. В этот день земледельцы обращались к земле как к живому существу, молили о плодородии и благополучии на грядущую осень. В деревнях проводились обряды на урожай, женщины пекли особые лепёшки из первого зерна, а мужчины старались не лениться — считалось, что праздность в этот день может обернуться неурожаем.

Портал wordyou.ru собрал приметы, которыми испокон веков пользовались сельские жители 20 июля:

- Если дождь не унимается, можно ждать затяжной сырости — до трёх недель.

- Вечерние крики журавлей — к завтрашнему солнцу.

- Лошадь вытягивает шею и вдыхает воздух — ждите осадков.

- Молочно-белое небо предвещает ненастье.

- Новая паутина — к ясной погоде.

- Утренняя гроза — недобрый знак для будущего урожая.

Погода в этот день вообще считалась пророческой. Если непогода затянулась, народ верил: скоро придёт потепление, но сбор сена и злаков уже будет под угрозой.

— В такие дни люди глядели не в телефон, а в небо, — вспоминает пенсионерка Аграфена Васильевна из Тульской области. — Паутина, птицы, лошади — они ведь не врут. А мы учились у природы, не спорили с ней.

В современном мире всё больше людей возвращаются к старым традициям — не из суеверия, а из стремления жить в ритме с природой. День 20 июля — напоминание, что забота о земле, щедрость души и внутренняя тишина — вещи вечные, как колосья на ветру.

Что нельзя, а что можно делать в этот день

Пока лето ещё держит свою высоту, а поля шумят колосьями, приходит особенный день — день жатвы, который с древности считался не просто временем труда, а настоящим священнодействием. На Руси этот день всегда сопровождался множеством обрядов, поверий и примет, отражающих глубокую связь человека с землёй, небом и внутренним миром.

Жатва начиналась торжественно. Рано утром крестьяне выходили в поле, серпы оборачивали в чистое полотно — не ради красоты, а чтобы придать процессу особую значимость. Первый срезанный сноп, как правило, был не просто добытым урожаем, а символом начала. Его бережно относили в церковь — освятить, поблагодарить за плоды и просить доброго завершения всего сбора.

Не менее важным был и обереговый смысл первых колосьев. Из них мастерили пояс, который носили крестьяне — считалось, что он помогает спине справляться с тяжестью жатвы и защищает от недугов. А первый сноп овса ставили в угол дома — «до Покрова». А когда приходил 14 октября, наступал его особый час: его раздавали скотине — для крепости и здоровья в суровые зимние месяцы.

Дуб в этот день занимал отдельное место. Не только как дерево, но и как древний символ могучей силы. Считалось, что, посидев под дубом хотя бы полчаса, человек избавлялся от усталости, тревог и мрачных мыслей. Люди говорили, что дуб питает душу и тело одновременно — укрепляет разум и возвращает душевное равновесие.

Не забывали и о дубовых вениках — именно в день жатвы их заготавливали для бань. Такой веник считался не просто полезным, а почти магическим: очищал тело и мысли, восстанавливал силы, а ещё охранял дом от огня. Для этого даже листья дуба сушили, чтобы позже окуривать ими жильё — от бед, от молний, от всякого лиха.

В народе верили: в этот день нужно вести себя особенно правильно. Нельзя было стирать бельё — иначе, по поверьям, деньгами в доме не будет пахнуть. Также избегали торговли, долгов и сбора огурцов — всё это могло притянуть неприятности. Главное же — не пустить в дом печаль, злость или зависть. Настроение человека на жатву, говорили старики, закладывает его благополучие до следующего урожая.

— Всё просто: что в голове — то и в доме. Будешь думать о хорошем, так и жить станешь лучше, — говорила одна старуха в деревне под Костромой, угощая нас чаем с мёдом и показывая старый, бережно хранимый пояс из колосьев.

Народная мудрость не забывается. Пусть жатва в XXI веке уже не требует серпа и веников из дуба, но связь человека с землёй — всё так же крепка. И пока кто-то где-то хранит сноп в углу, пока дым дубовых листьев поднимается к потолку — значит, в этом доме живёт и память, и сила, и благодарность миру.